#09

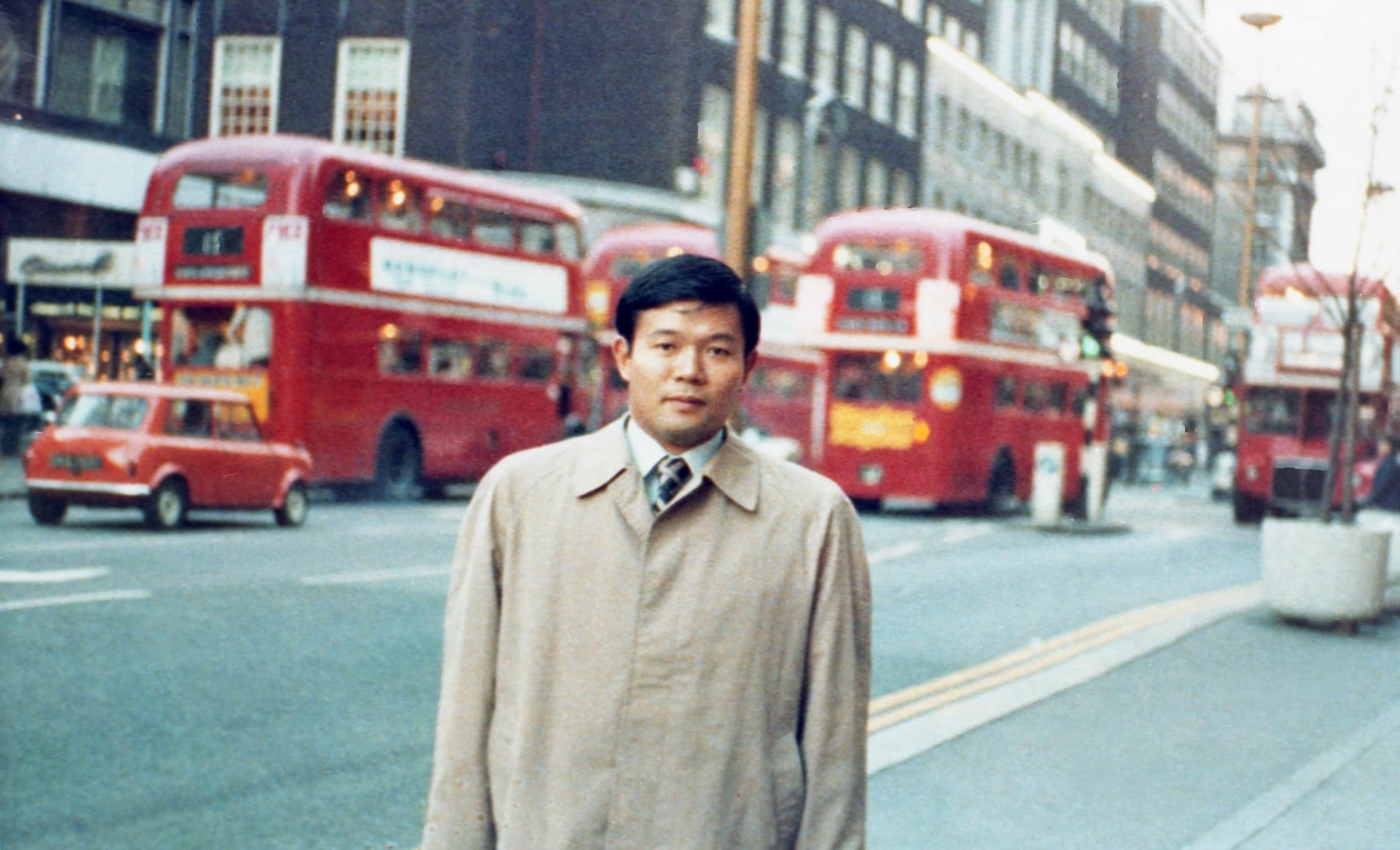

海外で講演

英国へ初めての欧州出張(1973年)

父の経営哲学、反応薄く

経験・実践不足を思い知る

𠮷田工業(現YKK)の海外事業部に異動した1973年以降、海外出張の機会が多くなった。2、3年後に初めてインドネシアへ出張し、ファスナーの合弁会社を訪れたときのこと。現地の社員向けに何かスピーチをしてほしいと頼まれた。創業社長の息子ということで注目されていたのかもしれない。何の用意もなく困ったが、𠮷田忠雄の経営哲学「善の巡環(じゅんかん)」について話すことにした。

忠雄は50年代の後半にはこの哲学を語っていたから、私は小学校の高学年の頃から耳にしている。入社後は忠雄に随行して色々なところで演説を聴いた。鉄鋼王、カーネギーの「他人の利益を図らずして自らの繁栄はない」という言葉を発展させた哲学を忠雄が語り始めると、会場はいつも熱気に包まれた。人々の心をぐっとつかむカリスマ的な経営者だった。

だが私が忠雄になったつもりで「善の巡環」を語っても、インドネシアの聴衆は全く盛り上がらない。シーンとしている。米国のビジネススクールで鍛えたプレゼンテーション能力も役に立たなかった。大変なショックだった。

今振り返ると当たり前の話だ。忠雄は机上の論理ではなく、経営の実践を通じて哲学を練りあげた。話だけなぞっても人の心を動かすことなどできない。他人ではなく、自分の体験に基づいて語らなければダメだと痛感した。

もし社長の息子ということで聴衆が私に忖度(そんたく)し、盛大な拍手でもしていたら私は勘違いしたかもしれない。その方が損失は大きかった。インドネシアに限らず、海外でのスピーチは私個人の失敗談が一番通じやすかった。自分の失敗は自分が一番よく知っているからだ。成功した話はなかなか受けない。

ビジネススクールの経験が役に立ったこともある。中東のバーレーンが持っていた会社の権利を当社が買うという交渉でのこと。M&A(合併・買収)のアドバイザーとして先方には米モルガン・スタンレー、こちらには日本興業銀行(現みずほフィナンシャルグループ)がついていた。

ある程度の合意ができ、契約書をつくる段階までこぎ着けた。ところがバーレーン側が突然、権利を第三者に売却してしまう。契約書にサインするところまで至っていないが、口頭でも合意があれば有効なはずだ。権利の買収は難しいとしても、泣き寝入りするわけにはいかない。

途中から戦いとなり、先方はモルガンが前面に出てきた。向こうも私もビジネススクールの出身者なので互いの発想法は分かるし、対等な立場で戦えた。結局、先方が示談金を払うことで決着した。

ただ、忠雄の指示に従い、深追いはしなかった。忠雄はエネルギッシュな経営者だったが、「諦める」という言葉が好きだった。バーレーン側に落ち度があるといっても、「もう会社の権利は買えないのだから諦めろ」と言う。無駄なことに労力は使わず、別の所で使えという、合理的な考え方の持ち主だった。

70年代は海外展開が急速に進んでおり、戦いはYKKの海外現地法人同士の間でも起きていた。

例えば英国の現地法人が欧州大陸向けのファスナー輸出を強化したため、大陸側の現法が日本の本社に泣きついてきたことがある。他国に輸出するのはおかしいというわけだ。グループ内の競争をどうするか。海外事業部にいた私には、コンサルティング的な仕事が求められるようになった。

#10

結婚

妻の敬子と(1977年)

体育会系同士で意気投合

初対面、日焼け顔に笑い出す

欧州で勃発した𠮷田工業(現YKK)の海外現地法人同士の争いをどう裁くか。1970年代に海外事業部にいた私には、レフェリー役が求められていた。

英国の現地法人が欧州大陸向けのファスナー輸出を強化したため、欧州大陸側の現法が悲鳴を上げたわけだが、私は英国の現法に対して大陸向けの輸出をやめろとか、控えめにしろとは言わなかった。むしろ、大いにやらせていたかもしれない。

洋服やバッグのメーカーなど顧客企業のためになる競争なら大いに歓迎、というのが私の基本スタンスだ。英国の現法は進出が早かったために成長が著しく、大陸側の現法より競争力があった。私は弱い方を支援して競争の次元を引き上げようと考えた。

例えば英国の現法が強いといっても、海を越えて輸出するので納入に時間がかかる。だから大陸側の現法が納期を短縮すれば優位に立てる。納期短縮や商品開発など様々なアドバイスをして、英国現法に対する競争力を高められるようにした。

一方、グループ内で強いように見える現法についても、本当に強いのかを見極めて助言をした。英国の現法が大陸の現法より強いといっても、それはグループ内の話にすぎない。競合他社から英国市場を攻められたらシェアを守れるのかと英国現法に問いただし、国内市場を固める必要性を指摘した。

フェアな競争を促したつもりだが、欧州の現法からは「日本の本社は冷たい」と思われていたかもしれない。事業拡大に伴って生じる問題に向き合い、解決することに醍醐味を感じていた。

ここで私生活にも少し触れたい。慶応高校・大学時代の同級生の母親が、成城大学でテニスをしていた鳥居敬子という女性を紹介してくれた。私は健康で元気な女性、できればスポーツをする女性と結婚したいと思い、そう周囲にも話していたので、友人の母も知っていた。

だが私は見合いが大嫌いだった。仲介者が同席するなど形式ばった堅苦しいことが苦手で、それまでも見合いの話は山ほどあったが、すべて断っていた。彼女もしかつめらしいことが嫌いで、バリバリの体育会系だという。それなら気楽でいいかと思い、友人の母の了解を得たうえで、仲介者を交えずに2人だけで会うことにした。こういうのも見合いというのだろうか。

敬子と会ったのは1976年6月21日。彼女の誕生日だった。前日に電話で誘い、約束をした。待ち合わせの場所はせっかくだからと格好をつけて、東京・銀座の「資生堂パーラー」にした。

当日、敬子は私の顔を見るなり、「キャハハハ」と笑った。大学時代からスキーに打ち込んでいた私は顔が真っ黒に日焼けしており、それがおかしかったという。これで一気に打ち解けた。運動部同士で気が合うかと期待していたが、人の顔を見ていきなり笑い出す人だからよかった。

その後、赤坂のレストランで食事をしたが、互いに苦手な食べ物を交換するといった打ち解けた様子に、店の人が夫婦と間違えたほどだ。

そして12月に結婚した。私の父、忠雄も「縁がなければ結ばれないものだ」と言い、結婚を喜んでくれた。

私たち夫婦には4人の娘が生まれた。忠雄は育児に追われる敬子を気遣ってくれた。「いいママだね、いいママだね」と言いながら、孫をおんぶして庭で遊ばせることもあった。